ART DOCUMENTARY PROGRAM

スカパー! Ch.529にて放送中

ART DOCUMENTARY PROGRAM

スカパー! Ch.529にて放送中

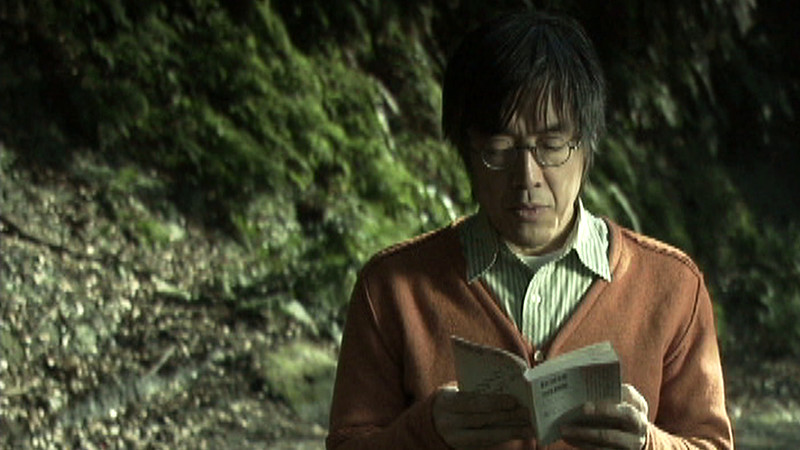

小説家・高橋源一郎。1981年に『さようなら、ギャングたち』でデビュー、“ポストモダン文学”の旗手として評価され、競馬評論家やコメンテーターとしてテレビにも登場するが、その小説世界や人となりは難解で謎に包まれている。私生活では、4度の離婚と5度の結婚を繰り返している彼。番組は、2001年に傑作『日本文学盛衰史』を発表後、鎌倉に居を構えた高橋のもとに赴き、彼に寄り沿う“謎の少女”と共に、彼の小説世界の神髄を、いくつかのキーワードと共に解き明かそうとする。

14歳で小説を志し、30代で『さようなら、ギャングたち』が刊行されるまで、ずっと「何かを書こうと思っていた」彼。その周期は18年。「小説とは天地創造のようなもの」といい、名前をつけることへの違和感を事始めとした処女作。しかし、そこにたどり着くまでは、長い時間といくつもの挫折が見え隠れする。両親の事業の失敗や学生運動での拘留体験、2度の離婚と結婚、土建会社に入り肉体労働の日々…鎌倉は、その苦い空気を一番吸っていた場所なのだ。

第2の周期〜50歳までの18年では、「思っていたことをやった」。小説を立て続けに発表した後に訪れたバブルの時代は、彼にとっては“模索の時期”。野球をモチーフにした『優雅で感傷的な日本野球』(1987年)を発表するものの、浮かれた肉体感覚は「イカれてないからダメ」。連載を多数持ち、何本もの小説を同時に書きながら、観念の世界に戻り、やがて明治期の近代文学の中に自身の問題意識を重ねあわせる。それが『日本文学盛衰記』だ。

「スランプで援助交際に走る啄木」。「エロビデオの監督に挑戦する自然主義の田山花袋」。「小説に真剣になれない二葉亭四迷」に対し、「三角関係という“言えないことを言う表現”に挑戦する漱石」。そこには大胆な解釈と表現で時空を飛び越えながら「ほんとうのこと」を言葉で模索する高橋の姿があった。次の18年は、両親の死を経て、いずれ自らも死にゆくまでに何ができるか。その“下り坂”の風景を、どこかで意識しながら。

EDGE 2 #14 / 2004.04.24