ART DOCUMENTARY PROGRAM

スカパー! Ch.529にて放送中

ART DOCUMENTARY PROGRAM

スカパー! Ch.529にて放送中

春、福島。高村智恵子いわく、「本当の空が見える場所」。

風が吹きすさむ荒野で、短髪にベージュのコートを召した詩人は、自作「世界」を、どこか荒々しく、はきはきと朗読している。「どう譬えれば良いのか/折れ曲がる針金の先を/さらに折り曲げてゆくかのように/静かに軋む自転車が/音を立てずに/通過してゆくかのように/雨雲の影が/緑色になってゆくかのように/世界は独り言を止めた」。

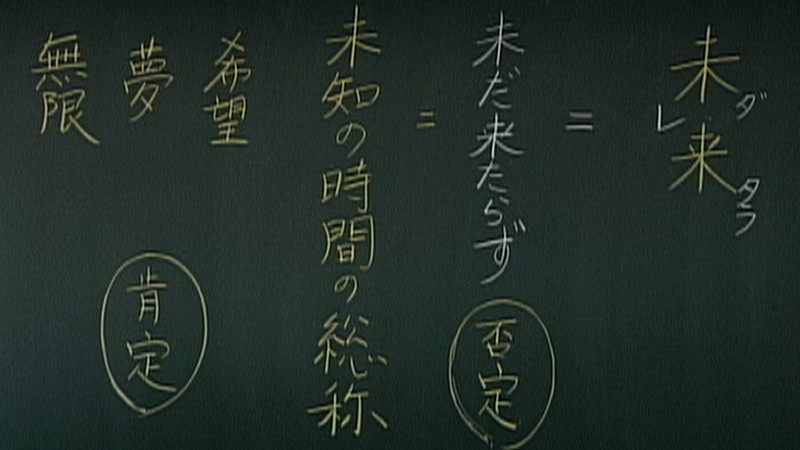

和合亮一、県立高校の国語教師。かれにとって現代詩とは、「ある地点からある地点へ移動してゆく感覚」のことだという。それはさまざまな距離の踏破として、詩人に経験されるだろう。福島から東京へ、自己から他者へ、詩作から朗読へ、ことばから音楽へ、完成から未完成へ、そして現在から未来へ。かれの意識は、つねに未来へと向かっている。

詩人はこう言う、「人間は孤独な生を生きている。だれもが孤独であるということから、ほんとうのコミュニケーションは始まる。難解だとされる現代詩でなければ、ほんとうのコミュニケーションはできない」。妻との朗読ユニット「JAM」の活動や、「アクションポエジィ」と呼ばれる詩的実践など、かれの多岐にわたるアクトは、未明の他者へ向けられたコミュニケーションのこころみとしてなされている。

未来。未だ来たらざるもの。このとき詩人は、2011年3月11日に福島を襲うことになる災厄を未だ知ってはいない。シュルレアリスムに傾倒し、夢に見たイメージを早朝何度も書き写していたかれが、「詩の礫」と題された140字の連作から成る具体詩を書くことになる未来を、未だ知ってはいない。

第一詩集『AFTER』(1998)中の一篇「空襲」において、詩人は次のようにつづっていた。「あの日から、波音は電話のベルと重なり、夜の電話は空襲のようなものとなった、一分ごとに幼い僕の日々で戦火はあがり続けた」。

EDGE 1 #2 / 2001.06.09