ART DOCUMENTARY PROGRAM

スカパー! Ch.529にて放送中

ART DOCUMENTARY PROGRAM

スカパー! Ch.529にて放送中

一篇の詩、一冊の詩集のようなドキュメンタリーだ。

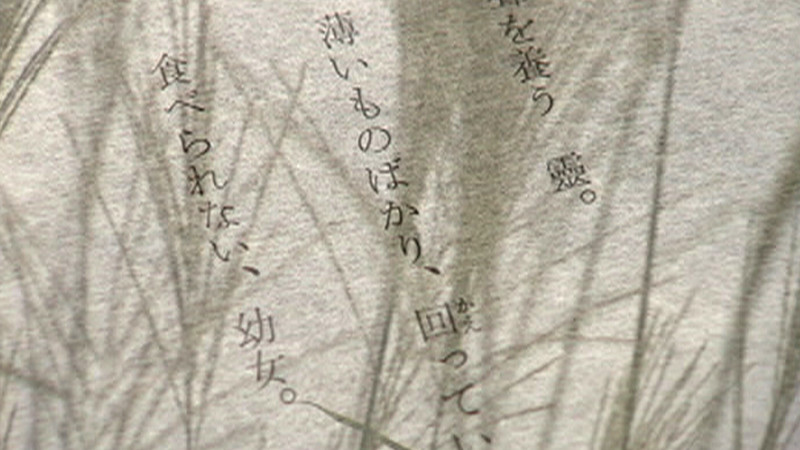

川の流れる水際の音に、高貝弘也が自身の詩を声に響かせるとき、彼のたたずむ光景と声音は、詩語にちかしいシーンをうつし出す。

聲が子のかたちをしてる 内なる音が

肉なる文字から切り離せないのはなぜか

柔軟な 生きた輪郭 腐った ゆらぎ

(「言靈」『生の谺』より)

高貝弘也の詩には、幾篇に渡り、くりかえし顕れる文字がある。「子」「小」「聲」「音」「靈」「柔」「光」「影」「生」「死」「薄」「散」「間」といったこれらの語は、高貝にとり、詩が生まれる場をさし示してもいる。彼は幾度か、詩が書かれる瞬間について語る。多摩川、地層が剝き出しになった川縁で、詩を書くよろこびは化石を掘りあてた時と似ていると呟く。詩を書こうとしているとき、崖をあるき、淵ににじり寄っているようだと言い、みずからを言葉のいれものであり、詩はおとづれるのだと告げる。詩が書かれつづく。

かつて吉岡実は彼の詩を「不吉な抒情詩」と称し、入沢康夫は「われわれの胸底に深く沈殿している《前世の記憶》を取出したような、呪文めいた語句・章句」だと記した。「日本現代詩においていまだかつて聴かれたことのない《水界のざわめき》」だとも。近作の高貝の詩篇は、これらの言説から乖離してはいないが、かつてより一層、祈りの気配を帯びている。その幾つかの理由が、カメラの前で明かされる。義父母の死、自らの大病が、「再生」を希求する機になったこと、両親は無教会派のキリスト者であり日々の習慣のなかに祈りがあったことを高貝は、自身の生を確かめるため記しているという年譜に照らし、語るのだ。

「生活の現実的な部分と言葉との敷居で、引き裂かれている」と彼は吐露する。勤め先の出版社をむかう通勤の電車に揺られ、絶えず手離さないという手帖に文字を記す高貝のすがたは、確かに、川縁にたたずむ親和とはちがい、日常の光景に「引き裂かれて」うつる。違和がある。詩との出逢い、邂逅の後で、自分が言葉に追いつくのだと彼は告げるが、その絶間ない営為のなかで、高貝弘也という存在そのものが、あまりに詩のすがたに襲なって見えるからだ。だからこそ、高貝を巡る本作は、彼の詩集をひもとくに似た読後感の残るドキュメンタリーとなっている。

EDGE 1 #10 / 2002.11.09